昨年の10月に台風19号が通過した時、今まで味わったことのない恐怖を感じました。

年々増加する災害と、地球温暖化で夏の気温が35度以上になる猛暑。

コロナは落ち着いてきたものの、わたしたちの生活をだいぶ変えました。

10年前、20年前とはかなり自然環境も生活環境も変わっています。

これから家を建てるときに重要視したほうかいいこと、すでに家を建てている場合に対策できることについてまとめました。

Contents

建てる場所・土地の広さ

家を建てる場所って重要だなと感じています。

どこで災害が起こるかは分かりませんが、これからゲリラ豪雨が増えて、大型台風も多くなることを考えると川のそばは怖いと感じます。

大きな河川のそば(土地が堤防より低い場所)に住む友人は、台風19号のとき「死」を意識したと言っていました。

もしも決壊していたら川から10㎞以上あるわが家にも水が到達する可能性がありました。堤防から数㎞の友人宅は相当怖かっただろうと思います。

インターネットのハザードマップである程度の危険性は確認できます。

浸水シミュレーションも確認しておいて下さい。

土地を買う時には、川から離れていることとハザードマップで安全なところを選びました。

安全なところを選んで安心していたのに、家の前の側溝が溢れるがショックでした。

もうちょっとGLを高くしておけばよかった~という後悔があります。

コロナ禍で癒しを求めて公園が混雑していたり、東京在住の妹が「怖くて外へ出られない」というのを聞いたりしてびっくりしました。

東京都隣り合う場所に住んでいますが、状況は全然違っていました。

【ヤバい】非常事態宣言下の東京・世田谷公園や駒沢公園が異常な大混雑!「平常時の120%」「自粛モード完全終了」

#東京 #世田谷 #駒沢 #世田谷公園 #駒沢公園 #外出自粛 #混雑 #非常事態宣言 #話題 #炎上 #吉祥寺記事を読む⇒ https://t.co/rB49AFcR59 pic.twitter.com/T63CWvXAp7

— SOCOMの隠れ家 (@socomhideout) April 19, 2020

【一戸建ての土地探し】豊かな自然の中で暮らすメリットとデメリット

家の前の道路は安全に注意しなければならないものの、車通りは少なくて子どもたちが遊んでいます。

近くにある公園も密状態にはならず。

公園に行かなくても、田んぼや畑、散歩コースになる場所は至る所にあって、自然に触れ合える環境だったので外出自粛中も閉鎖的な感覚ではありませんでした。

庭があるので植物と触れ合ったり、野菜を収穫したりもできました。

庭ブログ

ポイント

災害が起こらない土地なんてないけれどリスクが低い土地を選ぶこと、自然と触れ合える場所や土地の広さがあるといいと実感

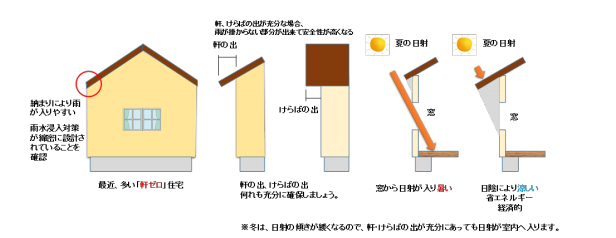

軒・庇の効果は大きい

どちらも建物の屋根ですが、

- 外壁より突き出している部分を軒(のき)

- 窓や出入口の上取り付けて、日よけや雨よけ用の小型の屋根の事を庇(ひさし)

と言います。

日本家屋の特徴でもある軒やひさしは、日本の気候に合った知恵です。

- 夏は日光が直接入るのを防ぎ、冬は差し込む角度

- 雨が直接当たるのを防ぎ、建物も人も守る

軒が短い家

軒が大きく出ている家

わが家ができる過程で書いてもらったものですが、左の案だと値段が30万円ほど安く済みました。

右の図案が現在の形に近いですが、お金はかかったものの軒を出してよかった。

夏の日差しの入り込み方はかなり変わります。

最近は軒や庇がほとんどないフラットな家もありカッコいいですが、昔からの知恵である軒と庇は重要な役割を担っています。

風の通り道を考えて窓を設置

軒や庇とともに、窓もデザイン重視が多いように感じます。わが家も外から見た窓の位置にこだわりました。

デザインも大切ですが、風が家の中をどう流れるかを考えて、窓を作ることも大切。

横への流れだけでなく、縦も考えるとグンと変わります。

わが家は1.5階が北側なので、窓からひんやりした風が入ります。

その風がリビングに吹き下りてくるように、室内窓を設けました。

その窓はリビングの吐き出し窓につながるようになっています。

窓にはシャッターをつける

シャッターは主に防犯のためにつけましたが、暑さ対策、災害対策にも役立っています。

暑さが厳しい日はシャッターを半分しか空けていません。

外出時もシャッターを下ろしておくだけで、室内温度の上昇を抑えられます。

台風19号が接近した時には、早めにシャッターを閉めました。

シャッターがあっても、大きな物が飛んできたら窓ガラスは割れるみたいですが、ある程度の緩衝材にはなるし、何より安心感があります。

窓にシャッターは本当に必要?電動シャッターを設置して感じているメリット - 白い平屋の家を建てました

大きな窓全てに電動シャッターをつけたので、風雨が強くなったら室内からシャッターを閉めることができました。

災害・猛暑に備える家づくりまとめ

防災面で木造住宅は鉄筋コンクリート造にはどうしたって敵いません。

台風の多い沖縄の住宅は鉄筋コンクリート造りで正方形の箱型、周囲を高い塀で囲んでいる家が多いですよね。

わが家は木造住宅で、ミサワホームの「モノコック構造」です。

高品質・高精度な木造パネル同士を面接続することで、外からの圧力を瞬時に分散して受け止めるモノコック構造になっています。

じゃあ、ミサワホームならどんな災害がきても大丈夫なのかというと絶対はないのです。

東日本大震災の後には、お願いしなくても点検に来てくれました。一軒一軒回ってくれるって嬉しいし、安心を感じました。

これから家づくりをするかたに重視してほしい点です。

- 信頼できるハウスメーカーや工務店で建てる

- 家の形をなるべくシンプルにすることで、風の抵抗や接続箇所が少なくなるので水漏れなどの危険が減る

- 窓をつけすぎない。大きな窓にはなるべくシャッターをつける

今からできる対策

もう家建てちゃったよ…という場合でも、今からできる対策についてまとめます。

シャッターがついていない窓

台風時、シャッターがついていない窓に、飛散防止のガムテープや養生テープを貼るアイデアがあちこちで紹介されていました。

大きな窓には、あらかじめガラス飛散防止フィルムを貼ることをお勧めします。

軒や庇がない窓

後付けできる庇も売っていますが、素人がつけて台風で飛んだりしたら危険なので、もしも設置する場合はリフォーム会社に相談することをお勧めします。

無料でプランや見積もりも出してくれるサイトもあります。

もっと手軽なものだと、オーニングやすだれ、シェードなど。

オーニングやすだれは普段は暑さ、日差し対策に効果がありますが、台風時取り外さなければいけない面倒くささがあるので畳めるタイプのオーニングはおしゃれだし、便利だと思います。

窓の配置がよくないとき

風の流れる窓の配置ではなかったときには、サーキュレーターやシーリングファンがあると空気を循環してくれます。

低い天井でも設置できるシーリングファンがありました。

レビューを読みましたが、取り付けも比較的簡単で圧迫感がないと評価が高いです。

無印良品のDC扇風機(MJ‐EFDC)と三菱seasonsは同タイプ|首振り動画あり

わが家はシーリングファンを設置しましたが、扇風機もサーキュレーターの効果があり助かっています。

その他、災害に備えてできること

川のそばに家を建てたなら、万が一の時に逃げる場所を考えたり確保したりしておくことが大事です。

避難場所に指定されているところだとしても、水が来てしまう場所や一階しか避難場所がない場合は危険です。

災害時もコロナでの外出自粛でも、備えておくものはほぼ同じですね。

- 食料品のストック

- 飲料水の確保

- カセットコンロの準備

- 停電に備えて懐中電灯を準備

- スマホの充電やモバイルバッテリーを準備

大きくて重いですが、フル充電しておけばスマホの充電が6回以上できるので非常用にあると安心です。

ソーラーパネルやポータブル電源にも、興味が出てきています♡