火鉢をわが家にお迎えしました。

16年前にオール電化したことを、後悔して

- 庭に竈を作る

- 薪ストーブを取り入れる

- ガスを引く…

など色々な案を考えながらも、いざ現実にしようとすると難しさを感じていたんです。

火鉢という選択肢に出会って、憧れだった火のある暮らしが実現しました。

気に入りすぎて2代目の火鉢まで購入しちゃいました。

使うために準備したもの、暖かさや危険性などについてまとめていきます。

火鉢の素材

囲炉裏と火鉢は似ていますが、違いは主に動かせるかどうか。

器に灰を入れたものが火鉢となります。

火鉢に使われる素材

- 陶磁器製:金魚鉢や植木鉢としても使われるようなもの

- 木製:株をくりぬいた「くりぬき火鉢」や長火鉢、箱火鉢があります

その他、金属製や石でできた火鉢もあるそうです。

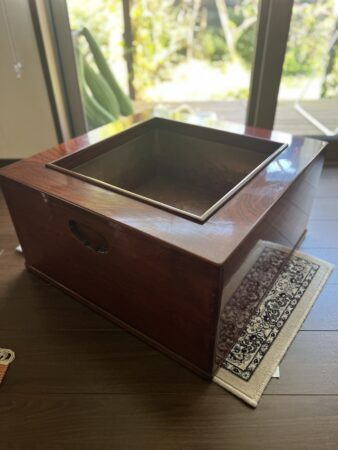

わが家にお迎えしたのは箱火鉢。

木製だなんて、燃えちゃうのでは?と思いますよね。

内側には銅やステンレスの灰入れがあり、使いかたを間違わなければ安全に使うことができます。

こちらの桐火鉢と迷って、中古品の箱火鉢を購入しました。

火鉢とともに必要なもの

- 灰

- 炭

- 火箸

- 灰ならし

- 五徳

- 火消し壺

- 着火に必要なもの(いくつか方法があるため、後ほどお伝えします)

灰

灰は薪ストーブを使っている友人に分けてもらったものを、そのまま使うつもりでした。

火箸や灰ならしを探している途中で出逢った、骨董品屋さんの店主に「火鉢専用の灰がおすすめですよ」と言われたことをきっかけに、灰の種類について調べたところ

灰の役割

- 炭を燃えやすくする

- 炭の熱が直接火鉢に伝わるのを防ぐ断熱効果

という役割を担っていること。

粒子が細かく空気を含み、軽くてふかふかの灰が保温性が高く、鉢に向いているということが分かりました。

薪ストーブの灰を活用して火鉢用の灰作りをしてみたのですが、想像以上に大変でした。

- ふるいにかけた灰を水に浸して

- 浮いてきたゴミは取り除いて乾燥

- 感想した灰を崩してふるいにかける

薪ストーブの灰

ふるいにかけて水に浸す

乾燥した状態

確かにさらさらのきれいな軽い灰になりましたが、火鉢をいっぱいにするにはどれだけの作業時間が必要かと考えたら気が遠くなりました。

出来上がった灰

全ての灰作りは断念して購入することに。

迷ったのは、どれくらい購入したらいいか。

あちこちで見つけた計算式はそれぞれで、そのサイトごとに出てくる数字が違ったんです。

わが家の火鉢の銅部分(灰を入れる場所)の大きさは42cm×42cm×16cmで、結局購入した量は20㎏でした。

42cm×42cm×16cm=17.6リットルですが、押し固めながら入れるため多めの量が必要みたいです。

20リットルの灰

切れ目を入れた袋をゆっくり引く

押し固めてならす

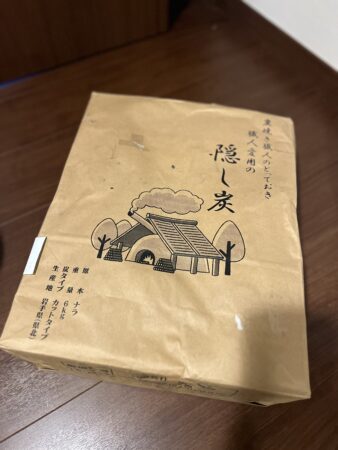

炭

炭もなんでもいいというわけではありませんでした。

室内で燃焼させるため、バーベキュー用の炭だと臭いが出たり、火花が飛んだりします(余っているものを使ったら怖い思いをしました)。

購入したなら炭

ケースに入れて保存しています

一般的におすすめされているなら炭を購入してみたら、美しく、燃焼も静かで、違いにびっくり。

毎日3~5時間ほど火鉢を使っている、今の時期で6㎏の炭が1カ月半ほどでなくなりそうです。

さらに寒くなっていくと、月に10㎏くらいの炭を使いそうだなと感じています。

火箸・灰ならし・五徳

炭を移動するときに使う火箸

灰をきれいに整えるために使う灰ならし

やかんや鍋を火にかけるときに必要な五徳や三ツ爪(火の上でグラグラすると危険なので、しっかりしたものがおすすめ)

この3つは、骨董屋で購入しました。

火箸は小さなトングでも、灰ならしはステンレスのヘラでも代用できると思います。

火消し壺

使い終わった炭を安全に保管するための壺です。

火消し壺を探すと黒い壺ばかりが出てきますが、持ち運びしやすい取っ手がついていて、置いておいて気持ちが上がるものを選びました。

めちゃくちゃ素敵な壺が届いて、テンションが上がりました。

断熱版は必要?

木製の火鉢のため、蓄熱発火が心配で「断熱版は必要ですか?」と火鉢用の断熱版を取り扱っているかたに問い合わせしてみました。

浅い炉の場合は必要ですが、10㎝の深さの灰を入れるのでしたら一般的には断熱版は不要です。

不安があれば灰の沈み込みを抑えられるブリキ板などの金属板を灰の中に埋め込むのがおすすめです。

断熱版も木灰も断熱効果に変わりはありませんので、厚みは必要ありません。

銅板があればカットしやすいと思いますが、お菓子のブリキ缶の蓋なども使えます。

オール電化での着火方法3つ

ガスを使っているかたならガスコンロで着火できるそうですが、IHでは着火できません。

カセットコンロではガスボンベが熱くなり、爆発の可能性があるそうで絶対にやってはダメだそうです。

火起こしスタンド

一番楽なのは、固形燃料スタンドとハンディ火起こし器、固形燃料を使っての炭起こし。

ちゃんとしたセットも売っていますがお高いので、自己責任の上バラバラに購入して使っています。

注意点はセットではないので、揺れが起こるとガクンとずれて傾くこと。

心配なかたは正式なセットの購入をおすすめします。

固形燃料30gのものを使って10~15分程度で炭に火が付きます。

炭起こし器・七輪

バーベキューコンロや火起こし器、七輪を使って炭に点火する方法です。

円柱型の火起こし器を使っています。

- 火起こし器の中に木材や着火剤、新聞紙を入れて火をつける

- 炭を立てて3~4つ入れて待つと15~20分ほどで着火します

バーナー

七論やバーベキューコンロに炭を入れて、その上からバーナーで炙る方法です。

3~5分ほどで着火しますが、あまり活用していません。

急いでいるときには便利かと思います。

※バーナーの先(吹き出し口)でないとガスボンベが熱くなって爆発する危険性があるため、先が長いものを選んで下さい。

注意

どの着火方法も火を扱う以上、危険と隣り合わせだということを忘れずに

追記:100均で揃う火起こしツール

- 焚き火シート(300円):火起こしするときに下に敷いておくと、安心で汚れも気になりません

- ちょこっとストーブ(200円):小さくて高さがないので火起こしに最適でした

- アルミ風よけ(500円):風がある火の火起こしに重宝します

- 焚き火グローブ(500円):火が飛んでも安心です

こんなふうにウッドデッキにセットして

火起こししています。

火鉢の温かさやメリット

火鉢は家全体を温める効果はありませんが、そばにいるととっても温かいです。

火鉢が置いてある部屋は、ほんのりの暖かさに包まれていて、はんてんを着ていれば日中はエアコンなしで過ごせます。

炭が赤く小さく揺らぐ様子に癒されます。

朝起きたら火起こしをして、火鉢にあたって身体を温める時間が日課となりました。

火鉢の上で火を沸かしたり、お餅を焼いたりしています。

焼いたネギは鍋に入れると主役級の美味しさです。

火鉢の危険性、デメリット

火鉢の危険性は火事と一酸化炭素中毒。

火から目を離さないこと、空気の入れ換えをこまめにすることを心掛けています。

一酸化中毒チェッカーも購入しました。

ひとつめが全く機能しなくて返品したので、こちらは2代目。

数ヶ月経ちましたが、作動しています!

心配なかたには日本製がおすすめ。

わたしは器具は予備で、自分の勘や定期的な空気の入れ換えをしっかりしていこうと思っています。

火のある暮らしをしてみたいかたの参考になると幸いです。